Die Webversion des gedruckten Journals finden Sie neben den hier aufgeführten Beiträgen hier.

„Alles anders, alles gleich“

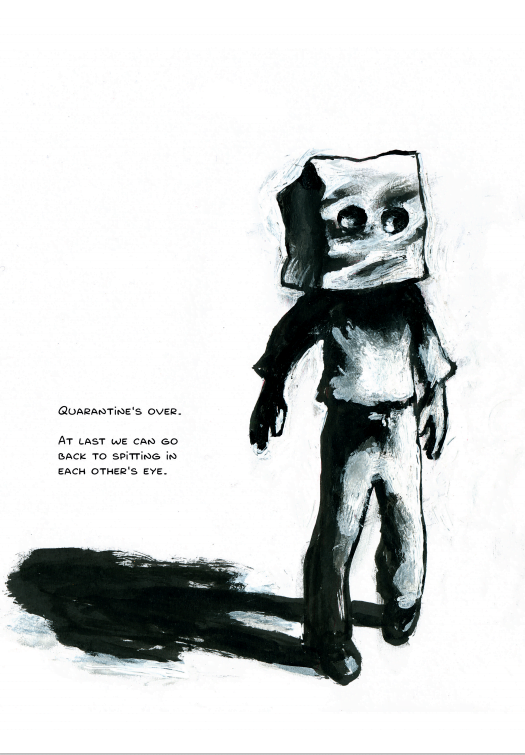

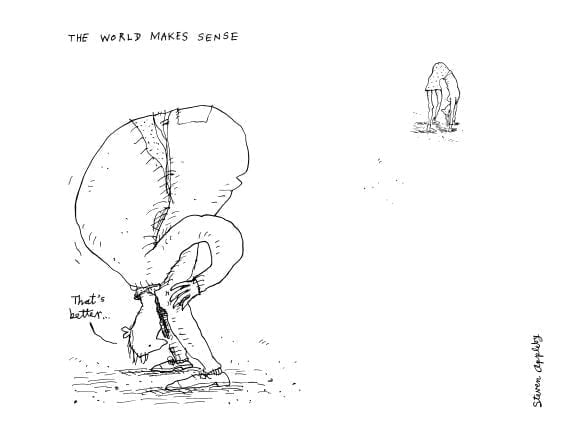

Wie haben Sie als Künstler*in die Pandemie erlebt, wie und wo gelebt und gearbeitet? Womit haben Sie sich beschäftigt, worin Inspiration gefunden, wo vielleicht Trost? War alles anders, aber jeder Tag gleich? Oder doch vieles gleich und jeder Tag anders?

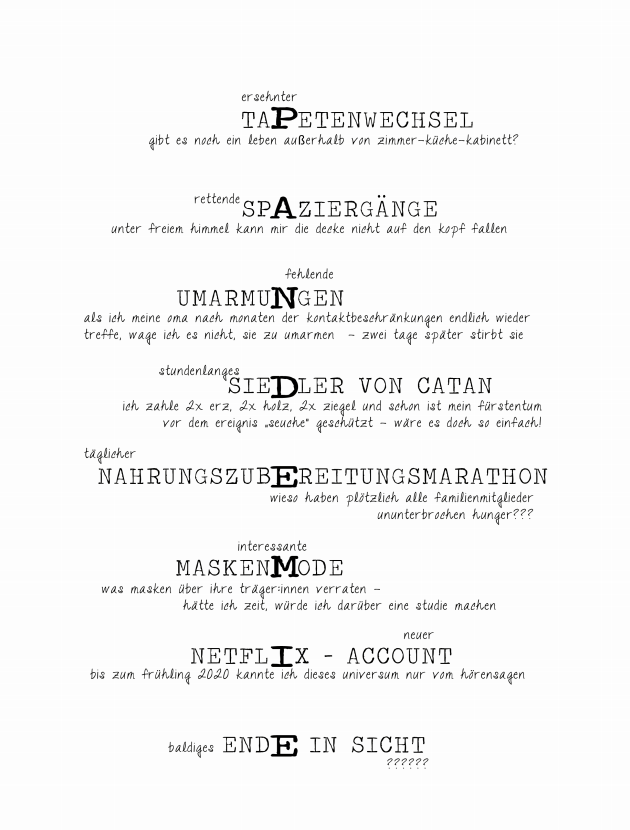

Besondere Zeiten sorgen für ebenso besondere Ideen. Ideen wie die Serie „Alles anders, alles gleich“. Jede*r Gastautor*in des diesjährigen Festivals erhielt dabei ein Stück leere Leinwand zur freien Gestaltung. Texte, Fotos, Skizzen oder Zeichnungen, Schritt für Schritt fügt sich all das zusammen zu einer großen Collage, die die Frage beantwortet: Wie sah und sieht sie aus, diese neue Welt nach dem 11. März 2020 nach dem Pandemiebeginn?

———

All different, all the same

As an artist, how did you experience the pandemic; how and where did you live and work? What did you occupy yourself with, what did you find inspiration in, where perhaps comfort? Was everything different, yet every day the same? Or were many things the same, yet every day different?

Special times allow for equally special ideas. Ideas such as the series “All different, all the same”, in which all guest authors at this year’s festival receive a blank piece of canvas. Filled with their contributions (texts, photos, sketches or drawings) it all comes together to form an extensive collage which seeks to answer the question: What has it been like, this new world after the start of the pandemic on 11 March 2020?

How do homeless stay home, stay safe?

Urs Mannhart

Im breiter werdenden Bachbett der Zeit hockte ich mich zu den Schafen, im Kopf den doppelten Doppelpunkt von Pythagoras:

«::».

Egal ob von oben oder unten betrachtet, von links oder von rechts, stets stehen zwei Punkte zwei Punkten gegenüber. Die perfekte Darstellung der Gerechtigkeit, sagte ich zu den Schafen. Sie nickten eifrig und verlangten nach mehr Heu.

Das Pandemiejahr

Gabriele von Arnim

Was haben wir uns ereifert über diejenigen,

die angeblich zu unvernünftig waren

und über die, die angeblich zu ängstlich waren.

Als hätten wir etwa gewusst, wie man sein sollte.

Vorsicht Umsicht Rücksicht

Hieß der Refrain in der Pandemie.

Denk an dich selbst

Und denk die anderen mit.

Wahrheit und Wirklichkeit

Lagen immer wieder im Clinch.

Es kratzte die große Ungewissheit an unsere scheinbar soliden Lebenstüren.

Es krabbelten alte Ängste grinsend hervor und wurden dreist.

Und auf einmal hatten wir

neben dem alten Ich auch noch ein KrisenIch

zu verkraften.

Wir brauchten Nähe und hielten Abstand.

Keine Umarmung, keine Haut, keine Hand.

Verletzbar sind wir wohl alle geworden.

Fühlten uns angegriffen und angreifbar,

Fühlten uns auf einmal ungeborgen.

Was wir vielleicht vorher schon waren

Aber jetzt wussten wir, was es war, das wir fühlten.

Wir haben gerempelt und gelernt,

gewütet und geweint,

uns verschlossen und geöffnet.

Verunsicherung gelebt. Umwege genommen.

Risiken und Chancen täglich abgewogen.

Sind müde geworden und ungeduldig.

Und jetzt?

Wings

My little patch might say:

John McWhorter

„During the pandemic, I decided to accomplish two milestones: to finally read War and Peace and to watch all eleven seasons of the sitcom The Jeffersons. I have completed the first, but not the second. I wrote a book about race issues that I likely would not have without the extra time alone and to think. I had become a single parent six months before the lockdown, and an unexpected benefit of the quarantine was that it was a great way to help form a new relationship with my daughters. Overall, I kept myself sane with a few unshakeable routines that gave the days a shape. Two were to work out every single day and to learn some Chinese every single day. I think I’ll stick with those for a while.“

The Possibility of Renewal

Das Jahr der Füchse

Hilmar Klute

In Berlin waren, als weniger Menschen auf die Straßen gingen, die Füchse unterwegs, so als seien sie die eigentlichen Passanten dieser fantastisch verkorksten Stadt. Ihre wissenden und zugleich kindlich schüchternen spitzen Gesichter hat die eine oder andere Handykamera eingefangen, und sieh nur, wie die Füchse über das Straßenpflaster schweben – wie Fabeltiere! Wer in der Corona-Zeit kein Fuchs geworden ist, konnte nur verlieren. Ich habe das Fuchs-Sein in diesem Jahr von der Pieke auf gelernt. Am Anfang wusste ich, wo man abends Bier oder Wein aus Plastikbechern eingeschenkt bekam und welche Freunde noch frohgemut genug waren, mit mir auf Straßenpollern zu sitzen und über Bücher zu reden, die uns Glück und Erkenntnis bringen. Und das waren bestimmt nicht die Bücher, die von protzigen Nichtlesern empfohlen wurden, weil sie irgendwie etwas mit dem Leben in der Seuche zu tun hatten. Ja, ich habe mir beim Leben zugeschaut, mehr als früher. Und ich wollte eben in der Zeit, die vor mir lag, nicht dumm und traurig oder zornig werden, sondern klug und zukunftsfroh. Da alle an der Zukunft zweifelten, wollte ich für die Zukunft ein Feuerwerk entzünden, und dass Silvester ein Knallkörperverbot herrschte, war mir nur recht. Im Februar bin ich dann Vater von Zwillingen geworden. Ihre Geburt war schwer, und sie ging glücklich aus. Spät in der Nacht verließ ich die Klinik und sah auf dem Gelände einen großen Fuchs durch die Grünanlage schweben, dorthin, wo er zu Recht die Küche vermutete. Ich lief dem Fuchs hinterher und machte ein Handyfoto. Als ich es anschaute, war dort nur ein bisschen verwackelte Dunkelheit zu sehen. Vom Fuchs keine Spur. Aber seine Botschaft habe ich, während ich mich durch den einsamen dunklen Volkspark Friedrichshain auf den Heimweg machte, ganz gut verstanden: Sei kein Idiot. Sei froh, dass bei dir am Ende dieses komischen Jahres ein neuer Anfang steht, ein doppelter Anfang sogar. Bleib also ein Fuchs und jage nicht den falschen Sensationen hinterher.

Club de Lectura. Sesión #63

Maria José Ferradas

Cada viernes a las 20:30 mi padre, Motoko y yo hacemos una video llamada y nos leemos un poema. El encuentro dura entre media hora y cuarenta minutos.

Este viernes mi padre, un vendedor viajero jubilado que vive en el sur de Chile, ha elegido uno de los Salmos de Ernesto Cardenal. Motoko, escultora japonesa especialista en el tallado de pequeños animales, leerá a Shuntaro Tanikawa y yo un poema en prosa de Gabriela Mistral dedicado a la luz de las lámparas.

Terminada la lectura mezclamos sonidos e imágenes en nuestra mente: pobres del mundo que, según el poeta nicaragüense, algún día tendrán un banquete; seres que de un modo improbable –“dos mil millones de años luz de soledad” siguiendo el cálculo de Tanikawa–han logrado encontrarse; una lámpara que con su mirar humanizado llena la noche de una habitación.

“Somos el club de lectura más pequeño del mundo”, bromeamos antes de despedirnos.

*Al momento de escribir este texto calculo que nos hemos reunido sesenta y tres viernes y leído casi doscientos poemas.

I Sit, Therefore I Am

Etgar Keret

When I’m running around trying to get things done,

I’m living in time, but don’t feel it’s on my side.

But when I sit down on a bench and leave room for it next to me,

time stops being a taskmaster and becomes a friend.

We sit together and gloat while people whistle past us

like bullets about to miss their target.

I offer time a cigarette, but he refuses.

He’s very careful about his health, you know.

He wants to live forever.

Translated by Sondra Silverston

Lockdown enriched my life

Roger Garside

For my wife and me, unlike many others, the two periods of “lockdown” since March 2020 have been an overwhelmingly positive experience.

Soon after lockdown began, the University of California Press awarded me a contract to publish my new book China Coup: The Great Leap to Freedom. The shut-down of London’s live culture meant that it could not compete for my time. I raced to revise the text for submission of the final manuscript, adding a chapter about China’s COVID-19 cover-up and updating other parts of the book to take account of dramatic changes within China and in its relationship with the world.

Thank heavens this pandemic occurred in a digital age. Through the internet, I drew on sources of information from around the world and exchanged views daily with experts on four continents. Zoom also has been lifeline. In a single week, it took me first to California then to New York for book presentations. It enabled me to keep in close touch with my three adult daughters. Indeed, it drew me closer to one of them allowing us to meet five times a week to chat and share YouTube recordings of a wealth of songs from many countries, many decades, and genres. By Zoom, I did two online acting courses, and by Zoom my wife and I did two hours of Pilates each week, marvelling how closely our instructor could monitor our performance. These exercises and daily walks allowed me, at the age of 83, to end lockdown fitter than I began.

When my usual place of worship closed, I went online and discovered at St. Bride’s, Fleet Street, “the journalists’ church”, online services with outstanding preaching, prayer, and music. I found a new spiritual home.

Not all our discoveries have been online. On daily walks, we explored the streets of our South London neighbourhood, learning their history, studying their architecture, and observing how their occupants love or neglect their homes, or, strolling through the parks with time on our hands, we have watched more closely flowers coming into bloom and leaves unfolding, and listened more attentively to the song of birds.

Marko Martin

Erster Januar 2020 in Hongkong, die letzte freie Großdemonstration in der Stadt. Neben mir der Demokratieaktivist Joshua Wong, der nun bereits seit einem Jahr in Gefängnishaft ist. Bereits damals aber, in jenen ersten Tagen des neuen Jahres, war in den zu dieser Zeit noch unzensierten Medien von einer seltsamen Lungenkrankheit zu lesen gewesen, die in einer festlandchinesischen Stadt namens Wuhan ausgebrochen sei. Und so, wie das KP-Regime anfangs vertuschte, verleugnete und verschwieg, so effizient betrieb es gleichzeitig die Auflösung der Autonomie in Hongkong voran, das Ende der bislang garantierten Bürgerrechte.

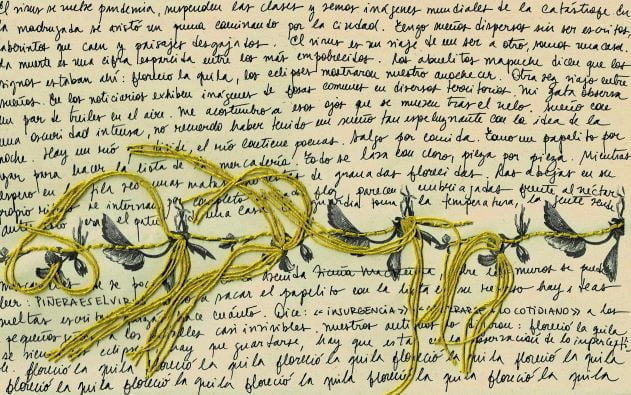

Floreció la quila

Kaskade

Matthias Nawrat

Hellgrüne Spitzen ragen

über die Dächer meiner Straße.

Das Haus gegenüber verdeckt den Stamm des Baums,

in den äußersten Fortsätzen der Peripherie

vollzieht sich die Verwandlung.

Im Haus wohnt der junge Schauspieler

aus „Als wir träumten“,

steht mit nackter Brust auf dem Balkon,

die Familie aus Irak: die Frau raucht,

putzt die Wand, das Mädchen hängt Wäsche auf.

Im Parterre vier Bauarbeiter aus Bulgarien auf Plastikstühlen,

schreiben Nachrichten nach Hause, rauchen, schauen auf die Kreuzung.

Von meinem Balkon aus sichtbar:

die hellgrünen Spitzen, eingepackt

in steinalte Häute von schlafenden Fledermäusen,

Baustellen, Projekte nach innen – ein Flugzeug sinkt

auf die Stadt herab, die Raumzeit krümmt sich, dehnt sich

wieder aus. Ich denke: Kaskade,

dabei geschieht das alles jetzt,

im Zeitalter des Megastaus.

Das Haus verdeckt den Stamm

des Baums.

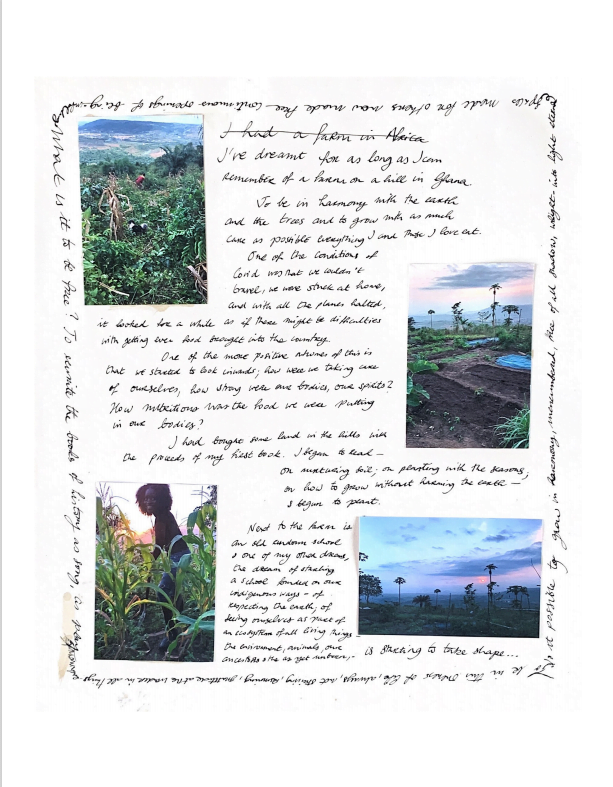

See, dream, flee despite the walls

Dream Big

Nana Oforiatta Ayim

Arnon Grünberg

‘We could’ve gone as far as Albany,’ captain Sam says, ‘But not in april.’

We turn around. The Hudson is so wide that she sometimes resembles a lake, the villa’s along the river seem to be scattered there by frivolous gods. In Europe these riversides would be decorated with café terraces. Here the tourist is obsolete. Only an old lighthouse serves as a bed & breakfast.

At Rogers Island we are caught in a snowstorm.

The boat is dancing. Captain Sam mutters, „An insane adventure.“

We moor at Kingston.

„Did you find what you were looking for?“ Asks Sam.

„I have found those who are deceived and who never want to be deceived again. But who is deceiving whom? „

On a quiet street in Kingston next to the Yum Yum Noodle Bar, Adam Bernstein receives clients, he talks to the dead.

His spacious office is empty except for one table.

„All children are seers,“ says Bernstein, 63, „but most children don’t do anything with it. I grew up on 36th Street in Manhattan in a neighborhood called Murray Hill. „

„I live near there,“ I say.

Bernstein nods, as if he already knew that.

„Anyone can learn to play the piano. In the same way everyone can learn to talk to the dead. I make a living from it. Energy becomes image. My brother died in 1998, after which I discovered my skill. Slowly I learned to be grateful. „

Bernstein hardly moves while talking.

„I am not against the vaccine,“ he says. „I am pro-choice. The profit margins are great, the need to control us is immense. „

„What kind of teenager were you?“ I ask.

„A lot of pot smoking,“ says Bernstein, „every high is followed by a downer, if you realize that you know enough.“

“You were going to talk to my dead,“ I say cautiously.

Bernstein concentrates.

„I see your mother,“ he says, „a little brown dog.“

„Did my mother become a little brown dog?“

„I wouldn’t go that far,“ Bernstein replies, „but there is a dog that feels when she’s there. She is often there. „

We say goodbye.

„Are you by any chance related to the famous Bernstein?“ I ask.

„You have a lot of American Bernsteins,“ he says. „I am the not famous Bernstein.“

I turn around at the door. He is still motionless behind his desk.

This Bernstein believes in few things, I suspect, certainly not in conspiracy theories. He only knows that the living human desperately longs for his dead.

Part of a series of articles published in the Dutch newspaper Trouw and the Belgian newspaper De Standaard about paranoia in contemporary politics and culture.

Wie hat sich Ihr Leben mit Corona verändert?

Tilman Sprengler

Ganz der Alte,

sagt sie,

du bist doch ganz der Alte

und jetzt erst recht.

So ein sanftes Wort:

Klimawandel,

denkt er,

wie der vom Wasser

launisch umspielte Stein.

Ansagen, Absagen

Aber bitte durch Masken,

rufen wir,

Wahrheiten

Sind unsere Kryptowährungen.

Da wird schon was gehen.

Viktor Jerofejew

Covid-19 – das ist der Spiegel der kollektiven Seele der Menschheit im 21. Jahrhundert. Die Pandemie und die Menschen ähneln sich in ihrer Unberechenbarkeit, Grausamkeit und Hinterhältigkeit. Als die Welt mit der Pandemie konfrontiert wurde, dachte ich, die Menschen würden sich zusammentun und gemeinsam gegen die Krankheit angehen.

Welche Enttäuschung!

Es begann ein Wettrennen um Impfstoffe, ein Bacchanal des Egoismus, der Feigheit und Gemeinheit. Die Kühllaster New Yorks und die ewig brennenden Scheiterhaufen Indiens haben uns nichts gelehrt. Niederträchtig wurden alle Spuren verwischt, die Wissenschaftler schweigen sich darüber aus, wo dieses Corona-Virus hergekommen ist. Die Rückkehr in eine normale Welt gibt es nicht. Ich setze mich ins Auto und fahre auf meine Datscha bei Moskau… Mir sind die Bäume und das Flüsschen mit den Fischen darin lieber als die Menschen.

Aus dem Russischen übersetzt von Beate Rausch

Kiran Millwood Hargrave

And written in the hymnary of things I´ve learned is love, my whole body rapt intransmutation by hands I´ll never know – is this faith? To keep it cloe though it burns and twists to be free? It is a bravery I never knew I had, to have and never hold.

My lesson taken by heart:

No need exists so sacred it

Cannot be left unanswered as prayer.

Consider me schooled.

Consider me chuched.

Susin Nielsen

I walked a lot during the first four months of the pandemic, when the world shut down. One day, blocks from my house, on a cold and rainy Vancouver day, I saw a woman lying on her tiny porch, a hand tossed over her face, looking exhausted.

To me, it told a whole story, of the spouse and children inside the cramped home, everyone on top of one another, everyone making demands on her. This was the one place where she could find a moment to herself, to be with her own thoughts. It made me think of an Alice Munro short story. It could have all been a fiction in my head, of course – but then again, that’s a writer’s life, isn’t it? It encapsulated the daily mundane struggle of the pandemic. During the first four months of lockdown, low-grade anxiety meant I couldn’t write. On a whim one day I started a Poetry Tree outside my house; I put up a new poem (none written by me, but by a mix of well-known and not-so-well-known poets) every week. It became a conversation starter. People in our neighbourhood stopped and read the poem. Some people even drove from further afield to read that week’s offering. I soon hung up a poem for the younger set as well. It was a lovely way to connect with our community, and because most people truly had nowhere else to go, they took the time to really appreciate the poems.

ES WIRD KEIN BLUT FLIESSEN

Lídia Jorge

Und was, wenn es der Riss ist, der die Wand stützt?

Grafitti, 21. Jh.

1.

Beim Schreiben dieser Zeilen denke ich an das italienische Kind, das vor Freude in die Hände klatschte, weil es gesehen hatte, dass die Flugzeuge auf dem Flughafen stillstanden und dazwischen Hasen hoppelten und Vögel Nester bauten. Der Junge war vielleicht fünf Jahre alt. Es war mitten im Pandemie-Frühjahr, Italien verzeichnete so viele Sterbefälle, dass sie nicht wussten, wie sie die Toten beerdigen sollten, der Besitzer eines Bestattungsunternehmens sagte erschüttert, niemand kümmere sich um die Leichen und ihm bleibe einzig als liebevolle Geste den Verstorbenen gegenüber, ihren Kopf auf ein Kissen zu betten, als wären sie seine eigenen Angehörigen. Unterdessen klatschte der Fünfjährige in die Hände, weil jetzt nicht mehr so viel Kohlendioxid ausgestoßen würde und bald sämtliche Erdölbohrungen gestoppt werden könnten.

Dass das Kind vermutlich in seiner umweltbewussten Familie gelernt hatte, worum es ging, versteht sich. Beeindruckender aber war, dass die Freude des Jungen über die Ereignisse zu einem Symbol wurde. Er war die Zukunft, die auf die Gegenwart wie auf einen in der Geschichte bereits vollzogenen Schritt blickte. Mit seinem Youtube-würdigen Auftritt verabschiedete sich der Junge, geboren im Jahr 2015, von der Vergangenheit, die wir verkörpern, wir, für die das Jahr 2020 das Jahr einer von einem Coronavirus ausgelösten Pandemie ist. Und ich dachte an den Film There Will be Blood von Paul Thomas Anderson, basierend auf dem Buch Oil! von Upton Sinclair. Ich dachte an die Figur Daniel Plainview, gespielt von Daniel Day-Lewis, sah ihn wieder vor mir mit träumerischem Blick angesichts der ersten Erdölfontäne.

Ich dachte an diesen Film und an dieses Buch, denn beide schildern den Beginn der Gier nach dem fossilen Brennstoff, die im Laufe des 20. Jahrhunderts die ganze Welt gepackt hat und den Impuls zu einer so ungeheuer großen Veränderung gab, dass es möglich war, innerhalb von hundert Jahren das Gesicht der Welt sowie auch das Leben der Menschen zu verändern und ihnen einen Komfort zu bescheren, wie man ihn sich nie erträumt hatte. Doch zugleich, folgt man Sinclairs Erzählung, einen Impuls, der nicht nur keine Möglichkeit bietet, neue Tragödien zu verhindern, sondern dem auch die Möglichkeit innewohnt, unsere Spezies an den Rand ihrer Vernichtung zu bringen. Das ist das Dilemma, vor dem wir heute stehen. Das Virus hat nur erhellt, in welchem Zustand wir sind, so als befänden wir uns auf offenem Gelände und bewegten uns im Licht eines Blitzes.

2.

Im grellen, gespenstischen Licht unseres aufgerüttelten Bewusstseins betrachtet, sieht die Pandemie wie die Rache dafür aus, dass wir seit dem 18. Jahrhundert die Ressourcen der Erde leichtfertig ständig weiter ausgebeutet haben, bis sie unwiderruflich erschöpft waren. Das Virus, dieses winzige Partikel einer Materie, die sich auf wundersame Weise über unseren Körper reproduziert, führt uns nun, als wäre es ein erzürntes anthropomorphes Wesen, mit dem auf dem ganzen Planeten von ihm verursachten Chaos vor Augen, dass bei der Verteilung von Reichtum schreiende Ungerechtigkeit herrscht und von den sieben Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, die Mehrheit vom Fortschritt ausgeschlossen bleibt.

Als besäße das Virus politische Weisheit, legte seine Ausbreitung bloß, auf welche Weise Demokratien leichte Beute der zu blutigen Auseinandersetzungen führenden, auf egoistischen Absichten basierenden extremistischen Bewegungen werden konnten, die wiederum eine kompromisslose Apologie archaischster Nationalismen zur Folge hatten. Nationen, die sich damit rühmten, zum great again zurückzukehren, glichen sich letztlich nicht durch das Virus, aber dank seiner Auswirkungen den ärmsten Ländern an, indem sie demonstrierten, dass auch ihre Elenden betteln müssen und ohne Beistand sterben. Primitive Anführer, aus den unkultivierten Höhlen der neuen Moderne hervorgekrochen, ließen unmissverständlich erkennen, dass sie innerlich der Steinzeit angehören. Und nebenbei erlaubte das Virus, reine organische, vom elementaren Überlebensprinzip geleitete Materie, den Nachweis, dass es sich bei Margaret Thatchers Grundsatz, es gäbe keine Gesellschaft, sondern nur Individuen, letztlich um eine aus Krämerrechnereien resultierende Sackgasse handelt, die den Momenten der Prosperität dient, sie langfristig aber untergräbt und vor allem uns darauf vorbereitet, dass wir aneinander geraten, wenn eine Katastrophe naht.

Die derzeitige Situation beweist nur zu nachdrücklich, dass Albert Camus noch immer recht hat mit der Forderung, wenn wir schon allein sind auf der Erde, sollten wir wenigstens Brüder sein. Und das ist der Grund, warum wir vermutlich in eine neue Zeit eintreten, mit der das Jahrhundert des Oil! endet, eine neue Epoche, die noch keinen Namen hat, deren Konturen sich jetzt aber deutlicher abzuzeichnen beginnen als vor einem Jahr. Vorläufig werden wir, allein im Weltraum, zweifellos von der Energie der Wellen, des Windes, des Sonnenlichts, des bestellbaren Ackers, des Waldes leben, das heißt, wir werden auf der Erde bleiben, damit die Menschheit überlebt. Kurios also, wie die Natur durch eine Metapher in die Geschichte eingeht.

3.

Und deshalb ist dies paradoxerweise ein Moment der Hoffnung. Ein Blatt Papier reicht nicht aus, um alle Anzeichen aufzuzählen. Nie zuvor haben sich die Medizin, die Wissenschaften und die Technologie so zusammengeschlossen wie in diesen Tagen, um gegen ein globales Problem solcher Dimension zu kämpfen, und nie zuvor haben wir so deutlich gespürt, dass jene, die für uns sorgen, uns so nahe stehen. Nie zuvor war die Technologie so hilfreich, wobei aber der Stolz auf ihre Effizienz zugleich im Kontrast zur Gefährlichkeit ihres unkontrollierten Einsatzes gestanden und nach einem Bündnis mit humanistischer Kultur verlangt hat, das ihr Deontologie, Ethik und Daseinsberechtigung verleihen sollte.

Und noch nie zuvor ist so unmissverständlich deutlich geworden, dass Kunst und Kultur für das Leben der Menschen von existentieller Bedeutung sind. Gut möglich, dass dieser von staatlicher Seite stets stiefmütterlich behandelte Bereich jetzt zeigen kann, wie unverzichtbar er ist, wenn man der Tragödie, die ihn getroffen hat, gegenüberstellt, wie sehr er uns allen fehlt. Gut möglich, dass selbst das dank des großen digitalen Kehrbesens in Lebensgefahr schwebende Buch nach diesen langen quälenden Monaten im Grunde längst Bekanntes überdeutlich bewiesen hat: dass es unverzichtbar dafür ist, subjektive Menschlichkeit herauszubilden, die Haltung und Mitgefühl praktiziert und uns lehrt, Schönheit als Schwester der Wirklichkeit zu begreifen. Sein Potenzial, Frieden zu fordern, ist unsichtbar und dennoch unermesslich groß. Die Lehre aus der heutigen Zeit besteht darin, dass diese Forderung sein Leben lang wesentlich sein wird für den fünfjährigen Jungen, der in die Hände klatscht, weil er eine neue Welt erahnt. Er wird fraglos einer Generation angehören, die dem Weg mit einer Inschrift folgen wird, die besagt: Es wird auf Erden kein Blut fließen. Der Junge weiß es noch nicht, aber schon bald wird er wissen, dass dies der Schutzbrief ist, den wir ihm als Erbe hinterlassen. Das haben wir im grellen Licht eines Blitzes begriffen.

Der Text wurde in Spanien am 24. Dezember 2020 in „El País“ veröffentlicht.

Aus dem Portugiesischen von Karin von Schweder-Schreiner.

Folding

Wendy Law-Yone

The year of living pandemically, as I think of it now, remains impossible to clock. When did it actually begin? For me it began, I believe, with a fire. The image of Notre Dame cathedral going up in flames first arrived on my phone on 15 April 2019 with a message from a friend in Paris: ‘We were across the Seine and watched the whole thing. Just unspeakable. l will be forever changed.’

In less than a year, much of the world would feel forever changed. Covid 19 was here to stay. Looking back, I find myself pinpointing the spectacle of the great cathedral in flames, spewing what looked a lot like fire and brimstone to me, as both an augury and a harbinger of the pandemic to come.

The elasticity of time is only one among the myriad of clichés spawned by Covid-19. Here’s another: the relativity of tragedy. We all have our problems, in other words; some of them can make even a plague pale into insignificance. The dementia of an aged parent; the death of a loved one; a sudden stroke; a brain tumour; a mental breakdown … the beat goes on in our daily lives, pandemic or no pandemic. ‘Men die and worms eat them,’ to paraphrase Shakespeare, ‘but not only from Covid.’

My own pandemic-time has been dominated by two competing distractions: the move to a new home in one of the most beautiful corners of the world (Provence), and the outbreak of a revolution in my homeland (Burma/Myanmar), one of the most beleaguered countries on earth. The first has been altogether benign; the second altogether heart-breaking. Together these wildly disparate demands on my attention have erased any shred of concentration that might have remained for the business of writing.

Yet failing to write does not mean ceasing to think about writing. Having set aside the pre-pandemic novel I had on the boil, I keep returning instead to a long-dormant work-in-progress: a meditation on folding. Yes, folding – as in laundry, as in origami, as in geology.

Long before Marie Kon’s tutorials on how clothes should be folded (with joy!) so they can be stood on their edges in drawers, not laid flat on their backs the old lumpen way, it was a compulsion of mine to fold with military precision anything in sight that wanted folding. I folded everything from asymmetrical ankle socks to elasticised sheets, from slippery underwear to bulky blankets. I folded not only clothing and bedding but paper as well: newspapers, gift-wrap, ribbons and strings included. I folded and refolded my own napkin, paper or cloth, at restaurants, dinner parties, and take-away spreads.

This preoccupation with folding, once a mild domestic compulsion, now probably curable only through shock treatment, has provided the central trope, the leitmotiv, of the book I am currently not writing. In this ever-expanding opus, the protagonist, a veteran of pointless speculation, gazes deeply into the abyss of folding trivia. She learns, for example, that the exquisite art of origami was not a Japanese invention but an idea imported from the West, where elaborately folded napkins graced the dinner tables of 17th– and 18th-century nobles. She learns, significantly, that the same principles underpinning napkin folding were further developed by one Friedrich Fröbel, the 18th-century German pedagogue and founder of the kindergarten. The same Fröbel goes on to specialise in minerology, and his eloquence on the subject of rocks transports her into the realm of tectonic origami.

Here at last, in the liminal space between a rock and a hard place - where ‘nature and man,’ as Fröbel saw it, ‘seemed to me mutually to explain each other’ – universal truths are revealed. Geologic formations, like certain human specimens, will, under compressional stress, bend instead of break, folding in on themselves like so many wet blankets. Over time, they will collapse into a number of well-defined patterns: recumbent, disharmonic, parasitic, slumps.

Ah, so folding is just controlled collapsing, the protagonist thinks, returning to her favourite displacement activity. She picks a square of lint off a freshly laundered napkin. As she folds the fragment into an ever-diminishing series of triangles, she remembers a story, an origami story, in which both history and advanced weaponry unfold from flat paper constructions, the skies blooming in war time with ‘bombers and kestrel-shaped shadows’. The story begins and ends with the same lines:

It is not true that the dead cannot be folded. Square becomes kite becomes swan; history becomes rumour becomes song. Even the act of remembrance creases the truth.

Voilà! In the palm of her hand lies a microscopic crane, composed entirely of lint.

Have I lost the plot? Will you buy the book anyway?

©Wendy Law-Yone

A time for uncertainty

Athena Farrokhzad

There is a time for everything under the sun

A time for birth, a time for death

A time for proximity, a time for distance

A time for recommendations, a time for restrictions

A time for immunity, a time for loneliness

A time for embrace, a time to abstain from embraces

A time to travel, a time for travel prohibition

A time for quarantine, a time for gathering

A time for sanitizers, a time for spreading

A time for savings, a time for crisis packages

A time for volunteers, a time for visors

A time to throw stones, a time to gather stones together

A time to obtain and stitch

A time to tear apart and loose

A time for certainty, a time for uncertainty

Kitchen Window

Akademiker*innen sind um ihre Freiheit besorgt

Manche von ihnen fürchten um ihre Karriere, weil sie nicht an progressive Dogmen glauben.

John McWhorter

Infolge der antirassistischen Proteste, die sich in unserem Land zurzeit erheben, ist eine unzusammenhängende, aber eingeschworene Gruppe von Menschen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Diese Menschen sind der Auffassung, dass soziale Gerechtigkeit nur erreicht werden kann, wenn alle politischen Positionen, die keine hinreichende Opposition gegen Machtungleichheiten erkennen lassen, aus der Öffentlichkeit verbannt werden. Die Arbeit von Intellektuellen und Künstler*innen hat dieser Auffassung zufolge nur dann eine Berechtigung, wenn sie an vorderster Front gegen die Vorherrschaft der Weißen ankämpft. Von weißen Menschen wird erwartet, dass sie ihre Mitschuldigkeit an der weißen

Vorherrschaft anerkennen, beseitigen und gleichzeitig davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine unabschließbare Aufgabe handelt. Verlautbarungen, die dieses Projekt infrage stellen, werden als Form der »Gewalt« angesehen, die an den Pranger gestellt und der Gesellschaft ausgetrieben werden muss.

Kritiker*innen haben dieses Projekt als »Cancel Culture« bezeichnet. Deren Vertreter*innen haben dieses Label zuletzt allerdings von sich gewiesen. Ziel sei es weniger, die gesamte Existenz eines Menschen zu vernichten – was ohnehin so gut wie unmöglich sei –, sondern es gehe darum, Kritik um irgendeine Form von Bestrafung zu erweitern. Im Juli etwa hat eine Gruppe von Sprachwissenschaftler*innen eine Petition an die Linguistic Society of America übermittelt. Nicht nur kritisieren die Unterzeichner*innen den Sprachwissenschaftler und Psychologen Steven Pinker für seine als rassistisch und sexistisch wahrgenommenen Äußerungen, sie fordern darüber hinaus, Pinkers Mitgliedschaft in der Linguistic Society of America solle suspendiert und sein Name von einer Liste entfernen werden, auf der Verbandsmitglieder verzeichnet sind, die sich den Medien als fachkundige Ansprechpartner*innen zur Verfügung stellen. Ein Hinweis darauf, dass viele einflussreiche Akteur*innen die Geisteshaltung, die einer solchen Aktion zu Grunde liegt, bereits verinnerlicht haben, ist die Tatsache, dass Bestrafungsklauseln wie im Fall dieser Petition als selbstverständlich und gerecht und nicht als das neue zensorische Addendum angesehen werden, um das es sich hier handelt.

Zudem wurde behauptet, eine solche Form der »Cancel Culture light« sei unbedenklich, da sie keine ernsten Folgen habe. Nachdem ich mit 152 weiteren Intellektuellen in »Harper’s Magazine« einen offenen Brief unterzeichnet hatte, in dem wir uns für das Recht auf freie Meinungsäußerung aussprachen, hielt man uns entgegen, wir seien doch nur wohlhabende Prominente, die nicht kritisiert werden wollen – so als seien lediglich ein paar Leute zurechtgewiesen und nicht etwa an den Pranger gestellt und ihrer Posten enthoben worden.

Auch wenn die neuen Progressiven anerkennen, dass einige Prominente zu Unrecht geteert und gefedert worden sind, darunter die Kochbuchautorin und Internetpersönlichkeit Alison Roman, der Datenanalyst David Snor und Gary Garrels, Chefkurator am San Francisco Museum of Modern Art, bestehen viele von ihnen darauf, dass es sich bei den genannten Fällen um einmalige Verirrungen handelt und nicht so sehr um Symptome einer grundlegenden kulturellen Zeitenwende.

Im Juli habe ich getwittert, dass mein »Bloggingheads«-Sparringpartner Glenn Loury und ich seit letztem Mai nahezu jeden Tag Zuschriften von Lehrenden bekommen, die aufgrund der Tatsache, dass ihre Meinungen mit den Geboten der woken Community inkompatibel sind, um ihre Posten fürchten. Daraufhin wurde mir von verschiedener Seite unterstellt, ich würde lügen. Niemand, der auch nur annähernd bei Verstand sei, hieß es, habe etwas Derartiges zu befürchten.

Die Fakten legen etwas anderes nah. Die Heterodox Academy hat unter 445 Akademiker*innen eine interne Mitgliederumfrage durchgeführt: »Stellen Sie sich vor, Sie äußern am Arbeitsplatz und in Gegenwart von Fakultäts- oder anderen Kolleg*innen Ihre Meinung zu einem kontroversen Thema – würden Sie mögliche Konsequenzen befürchten?« 32,68% bzw. 27,27% der Befragten gaben an, sie wären »sehr besorgt« bzw. »extrem besorgt«, in der Folge »ihren Ruf zu schädigen«, und 24,75% bzw. 28,68% der Befragten gaben an, sie wären »sehr besorgt« bzw. »extrem besorgt«, ihre »Karriere könnte darunter leiden «. Mit anderen Worten: Mehr als die Hälfte der Befragten waren der Ansicht, dass es ihre Karriere durchaus in Gefahr bringen könnte, wenn Sie in einem akademischen Kontext Meinungen zum Ausdruck bringen würden, die kein Konsens sind.

Es muss also niemand erstaunt sein oder Unglauben darüber äußern, dass mir immer mehr Menschen schreiben. Im Frühsommer dieses Jahres habe ich innerhalb von drei Wochen ca. 150 solcher Zuschriften erhalten. Was in diesen Zuschriften zum Ausdruck kommt, ist eine alles andere als irrationale Angst unter jenen, die von den Dogmen der woken Linken abweichen – wenn auch nur geringfügig – und dies zum Ausdruck bringen.

Das Ausmaß der Besorgnis unter den Akademiker*innen, die mir schreiben, ist erschütternd. Es handelt sich im Übrigen nicht ausschließlich um Mitglieder des akademischen Mittelbaus. (Da mich die Zuschriften privat erreichen, kann ich hier keine Namen nennen.) Ein Professor schrieb: »Trotz meiner Professur und meines Ansehens mache ich mir Sorgen, dass Student*innen gegenstandslose ›Title IX‹-Verfahren[i] gegen mich anstrengen […], mich boykottieren oder sogar versuchen, mich von meinem Posten entfernen zu lassen.« Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass der Autor dieser Zeilen übertreibt, denn genau das, was er beschreibt, ist seine*r Vorgänger*in passiert.

Ein*e Statistikprofessor*in schreibt:

Ich thematisiere in meinen Kursen regelmäßig, dass es sich um einen Fehlschluss beziehungsweise um eine spezifische Form der Verwechslung von Korrelation und Kausalität handelt, wenn man davon ausgeht, dass Ungleichheit Diskriminierung impliziert. Aber offen gestanden habe ich inzwischen Angst, solche Themen anzusprechen […], denn dieser neuen Religion zufolge ist Ungleichheit ein klarer Beweis für Diskriminierung.

Bis in die Mediävistik ist dieses Klima vorgedrungen: Ein*e Assistenzprofessor*in berichtet davon, die Attacke einer Gruppe von Wissenschaftler*innen überstanden zu haben, die sich, »sobald sie es auf jemanden abgesehen haben, unfassbar niederträchtig und hinterhältig verhalten« und die regelmäßig »PR-Kampagnen anstrengen, um zu erreichen, dass andere Wissenschaftler*innen oder Student*innen entlassen bzw. exmatrikuliert und aus akademischen Programmen bzw. Forscherzusammenschlüssen entfernt werden – oder um Leute einfach nur mundtot zu machen.«

Wer nicht weiß ist, kann sich in diesem Umfeld nur so lange sicher wähnen, wie er*sie sich anpasst. Ein*e Assistenzprofessor*in of color schreibt: »In beruflicher Hinsicht beunruhigt mich zurzeit nichts mehr als dieses Klima« und betont: »Die Wahrheit ist, dass ich in den letzten Jahren durch diese zur Normalität gewordene Intoleranz und den Social-Justice-Kult stärker marginalisiert worden bin als durch jede Form von Rassismus, der ich in meinem Leben je ausgesetzt war.«

Die Vorwürfe, mit denen sich viele dieser Professor*innen konfrontiert sehen, gründen auf einer fanatischen Weltsicht, deren Anhänger*innen sich über jede Äußerung hermachen, die als Ausdruck »weißer Vorherrschaft« interpretiert werden könnte. Dabei sind die Ankläger*innen ernsthaft davon überzeugt, im Besitz einer höheren Wahrheit zu sein. Ein weißer Professor hat im Unterricht Ausschnitte aus einem Interview mit einem prominenten schwarzen Intellektuellen zitiert, der die Hip-Hop-Gruppe N.W.A. erwähnt. Der Professor hat nebenbei darüber aufgeklärt, wofür die Abkürzung steht, weil diese Gruppe nur noch wenigen Studierenden ein Begriff ist. Keine*r der schwarzen Studierenden hat der Person zufolge, die mir diesen Vorfall berichtet hat, auch nur mit der Wimper gezuckt; eine demütigende öffentliche Entschuldigung wurde von einer Gruppe weißer Studierender eingefordert.

Das Muster, das diesem Vorfall zu Grunde liegt, wiederholt sich in vielen der Zuschriften: Weiße Studierende sind »woker« als ihre schwarzen Kommiliton*innen. Darin zeigt sich sehr deutlich, dass es den Anhänger*innen dieser neuen Glaubenslehre um die demonstrative Zurschaustellung der eigenen moralischen Unfehlbarkeit und nicht so sehr um soziale Gerechtigkeit geht. Ein ähnlicher Vorfall: Derselbe Professor gibt die Lektüre eines Buchs auf, in dessen Titel ein Wort vorkommt, mit dem homosexuelle Männer beschimpft werden. Es handelt sich um einen vielschichtigen, zudem ironisch gewählten Titel, und in dem Buch geht es um eine Kritik traditioneller Männlichkeitskonzepte. Ein homosexueller Kursteilnehmer störte sich keineswegs daran, das Buch lesen zu müssen, eine Gruppe heterosexueller Frauen dagegen schon; sie meldeten den Professor bei seinen Vorgesetzten.

Es ist alarmierend, wie viele der Zuschriften so klingen, als hätten sie so oder ähnlich auch in der stalinistischen Sowjetunion oder dem maoistischen China geschrieben worden sein können. Ein Professor für Geschichte hat mir berichtet, dass die Leitung der Universität, an der er arbeitet, allen Ernstes in Erwägung zieht, ein System zu installieren, das Studierenden und Lehrenden ermöglichen soll, anonym zu melden, wenn in ihren Augen jemand eine »voreingenommene Haltung« erkennen lässt. Ein*e Professor*in hat die Sünde begangen, eine Vorlesung über einen der amerikanischen Gründerväter gehalten und damit angeblich »die Perspektive weißer Männer privilegiert«, obwohl die historische Persönlichkeit, um die es in diesem Fall ging, von Frederick Douglass, dem ehemaligen Sklaven und späteren Abolitionisten, gepriesen wurde. Die Hochschulleitung wollte den*die Professor*in dazu bewegen, an einem sogenannten »listening circle« teilzunehmen. Die Studierenden hätten dargelegt, warum sie verletzt sind, die Lehrkraft hätte zuhören und schweigen müssen. Mit anderen Worten: Es sollte die amerikanische und moderne Variante dessen stattfinden, was in Zeiten der chinesischen Kulturrevolution als »Kampf- und Kritiksitzung« bezeichnet wurde.

Die Folge: Akademiker*innen sagen nur noch hinter vorgehaltener Hand, was sie denken. Ein Dozent für Creative Writing schreibt:

Die Mehrheit der Dozent*innen und Hochschulmitarbeiter*innen zensieren sich selbst, aus Angst davor, einer »falschen Meinung« wegen gekündigt zu werden. Inzwischen ist es so schlimm, dass sich die meisten noch nicht einmal trauen, Tweets zu liken oder zu retweeten, weil so etwas Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen kann […] Diese Menschen sind davon überzeugt, dass Redefreiheit, wissenschaftliche Überprüfbarkeit und eine gesunde Debattenkultur ihren Wert haben, aber trauen sich nicht mehr, das öffentlich zuzugeben. Man spricht mit Gleichgesinnten darüber, bei ein paar Bier, in der hintersten Ecke einer ruhigen Bar. Überzeugungen dieser Art sind ins Halbdunkel verbannt.

Manch einer wird Äußerungen wie diese als Gejammer verbuchen und finden, dass wir uns nur dann Sorgen machen müssen, wenn Lehrkräfte tatsächlich entlassen werden. Andernorts jedoch wird bereits ein feindseliges Arbeitsumfeld als Grundrechtsverletzung betrachtet, und in einer anderen Zuschrift heißt es:

»Es ist auch nicht nur die Angst, entlassen zu werden, die Lehrende und Studierende zum Schweigen bringt. Es ist auch der Wunsch, Freundschaften zu pflegen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, das sind grundlegende psychologische Bedürfnisse. Tatsächlich zeigen Experimente, die die Folgen sozialer Ächtung untersuchen, dass es eine existenzielle Bedrohung darstellt, ignoriert, ausgeschlossen oder abgewiesen zu werden. Wir wissen, wie sich so etwas neurologisch auswirkt. Ostrazismus ist eine Form des sozialen Tods. Damit zu drohen hat Folgen.«

Besonders bedauerlich ist die Tatsache, dass dieser neue Maoismus die Vielseitigkeit des Curriculums beeinträchtigt und den Nachwuchs davon abhält, in die Lehre zu gehen. So unterrichtet ein*e Professor*in James Baldwins Short Story »Going to Meet the Man« nicht mehr, seit Schwarze Studierende angegeben haben, sie müssten durch die Lektüre »transgenerationale Traumata neu durchleiden«. Und gleich zwei Doktorand*innen haben mir geschrieben, dass sie die Universität verlassen hätten. Eine*r schreibt, vergrault habe sie*ihn »ein zunehmend erdrückender Dogmatismus; und potenzielle Arbeitgeber*innen interessierten sich vor allem für Diversitätsbeteuerungen und die Fähigkeit, zum Tendenziös-Ideologischen neigende Kurse zu unterrichten, in denen Philosophie mit Critical Race Theory oder Gender Studies usw. verbunden wird. Ich hatte zunehmend den Eindruck, dass man in diesem Feld nicht wettbewerbsfähig ist, wenn man bei diesen Trends nicht mitmachen will.«

Nur ein Bruchteil der Menschen, die mir geschrieben haben, sind Konservative. Eine politische Verortung links der Mitte zieht sich wie ein roter Faden durch die Zuschriften. Die Menschen fragen sich, warum man plötzlich wie ein reaktionärer Häretiker behandelt wird, sobald man andere als radikale Überzeugungen hegt. Das Problem ist also nicht mehr nur der uralte Kampf zwischen Links und Rechts, sondern das, was ein*e Autor*in als das »Hauen und Stechen« der Linken bezeichnet. Die Frage lautet nicht mehr: »Wieso bist du nicht links?«, sondern: »Wie kannst du es wagen, nicht so links zu sein wie wir?«

Die Umfrageergebnisse der Heterodox Academy und die Berichte, die man mir zugesandt hat, werden in den Augen mancher Leute nichts weiter als »Anekdaten« sein, schließlich handelt es sich in beiden Fällen um Selbstauskünfte, und nur eine wissenschaftliche Langzeitstudie mit 3000 umfangreichen Befragungen, deren Ergebnisse statistisch ausgewertet werden müssten, wäre empirisch überzeugend. Aber machen wir uns nichts vor: Um die moralische Verdorbenheit dieses Landes zu demonstrieren, bräuchte es für viele Menschen kaum mehr als ein halbes Dutzend Berichte über schwarze Studierende, die von ihren Professor*innen strenger benotet werden als ihre weißen Kommilitonen. Diese 150 Zuschriften veranschaulichen auf beredte Art und Weise ein grundlegendes und beunruhigendes Problem.

John McWhorter schreibt regelmäßig für »The Atlantic« und ist Professor für Linguistik an der Columbia University. Er moderiert den populärwissenschaftlichen Linguistik-Podcast »Lexicon Valley«. Kürzlich ist sein Buch »Nine Nasty Words: English in the Gutter Then, Now and Always« (2021) erschienen.

[i]Hochschulinterne »Title IX«-Verfahren sind nach dem gleichnamigen Bundesgesetz benannt und werden nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens eingeleitet. Auch anonymen Anschuldigungen wird nachgegangen. Es gibt immer wieder Fälle von Diffamierung.

Aus dem Englischen von Gregor Runge.

Dieser Text mit dem Original-Titel „Academics Are Really, Really Worried About Their Freedom“ erschien am 1. September 2020 in „The Atlantic“.

Gerechtigkeit und offene Debatte – ein offener Brief

Unsere kulturellen Institutionen stehen vor einer Zerreißprobe. Die gewaltigen Proteste für mehr soziale Gerechtigkeit und racial justice, die sich derzeit ereignen, werden begleitet von längst überfälligen Forderungen nach Polizeireformen und mehr Gleichheit sowie Inklusion in allen Bereichen unserer Gesellschaft, nicht zuletzt in den Hochschulen, den Medien und der Welt der Kunst. Diese notwendige zivilgesellschaftliche Abrechnung mit den Verhältnissen in unserem Land hat jedoch auch zur Verschärfung einer moralischen Haltung und eines politisches Handelns geführt, die unsere offene Debattenkultur schwächen. Gegenseitige Toleranz trotz unterschiedlicher Meinungen weichen zunehmend ideologischer Konformität. Während wir gegenseitige Toleranz entschieden begrüßen, lehnen wir ideologische Konformität entschieden ab. Auf der ganzen Welt erstarken die illiberalen Kräfte. Diese haben in Donald Trump, der eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Demokratie darstellt, einen mächtigen Verbündeten. Dennoch dürfen wir nicht zulassen, dass sich der politische Widerstand zu einer Form von Dogma verfestigt. Rechte Demagogen ziehen aus der Tatsache, dass dies bereits geschehen ist, längst Profit. Demokratische Inklusion, so wie wir sie uns wünschen, kann nur dann erreicht werden, wenn wir gegen das Klima der Intoleranz, das auf allen Seiten herrscht, unsere Stimme erheben.

Der freie Austausch von Informationen und Meinungen ist das Fundament einer jeden liberalen Gesellschaft und wird mit jedem Tag stärker eingeschränkt. Während wir drastische Formen der Kritik aus dem Lager der radikalen Rechten gewöhnt sind, lässt sich Ähnliches mittlerweile auch weit darüber hinaus beobachten: Intoleranz gegenüber abweichenden Meinungen, öffentliche Demontage und Ächtung und die Tendenz, die Komplexität politischer Fragestellungen vor dem Hintergrund trügerischer moralischer Gewissheiten zu leugnen. Wir glauben nach wie vor an den Wert deutlichen, auch scharfen Widerspruchs, ganz gleich aus welchem politischen Lager. Inzwischen jedoch provozieren vermeintliche Überschreitungen sprachlicher oder gedanklicher Art häufig die Forderung, die betreffende Person müsse bestraft werden. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass die Verantwortlichen in den Institutionen, indem sie panisch versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben, übereilte und unverhältnismäßige Sanktionen verhängen, anstatt wohlüberlegte Reformen anzugehen. Redakteur*innen werden entlassen, weil sie die Veröffentlichung streitbarer Artikel ermöglicht haben; die Publikation von Büchern wird wegen angeblicher »Inauthentizität« zurückgezogen; Journalist*innen dürfen nicht mehr über bestimmte Themen schreiben; Professor*innen, die im Unterricht bestimmte literarische Werke zitieren, müssen mit Untersuchungen rechnen; ein*e Akademiker*in wird entlassen, weil er*sie eine bestimmte Studie in Umlauf gebracht hat, obwohl diese extern begutachtet worden war; Leiter*innen von Institutionen werden ihrer Ämter enthoben, manchmal nur wegen einer Ungeschicklichkeit. Was auch immer die Argumente für die Vorfälle im Einzelnen sein mögen, die Grenzen dessen, was gesagt werden darf, ohne dass Strafmaßnahmen drohen, werden immer enger gezogen. Den Preis dafür zahlen wir bereits. Schriftsteller*innen, Künstler*innen und Journalist*innen scheuen zunehmend das Risiko. Vom Konsens abzuweichen, nicht entschieden genug konform zu gehen, kann existenzgefährdend sein.

In letzter Konsequenz wird dieses Klima den drängenden Vorhaben unserer Zeit schaden. Wenn ein repressives Regime oder eine intolerante Gesellschaft den gesellschaftlichen Diskurs limitiert, schadet das immer denjenigen, die keine Macht haben, schränkt das die demokratischen Partizipationsmöglichkeiten aller Menschen ein. Gegen problematische Überzeugungen können wir nur angehen, indem wir sie demaskieren, indem wir argumentieren und andere Menschen überzeugen – wir dürfen die Menschen, die sie äußern, nicht zum Schweigen bringen oder sie uns davonwünschen. Als Autor*innen müssen wir experimentieren, Risiken eingehen, auch Fehler machen dürfen. Wir müssen weiterhin die Möglichkeit haben, uneins zu sein, ohne ernste berufliche Konsequenzen zu fürchten. Wir können nicht von der Öffentlichkeit oder der Politik erwarten, die Grundlagen unserer Arbeit zu verteidigen, wenn wir nicht selbst dazu bereit sind.

Elliot Ackerman

Saladin Ambar, Rutgers University

Martin Amis

Anne Applebaum

Marie Arana, Autorin

Margaret Atwood

John Banville

Mia Bay, Historikerin

Louis Begley, Schriftsteller

Roger Berkowitz, Bard College

Paul Berman, Autor

Sheri Berman, Barnard College

Reginald Dwayne Betts, Lyriker

Neil Blair, Literaturagent

David W. Blight, Yale University

Jennifer Finney Boylan, Schriftstellerin

David Bromwich

David Brooks, Kolumnist

Ian Buruma, Bard College

Lea Carpenter

Noam Chomsky, MIT (emeritiert)

Nicholas A. Christakis, Yale University

Roger Cohen, Autor

Ambassador Frances D. Cook, Diplomat a. D.

Drucilla Cornell, Initiatorin des uBuntu-Projekts

Kamel Daoud

Meghan Daum, Autorin

Gerald Early, Washington University-St. Louis

Jeffrey Eugenides, Schriftsteller

Dexter Filkins

Federico Finchelstein, The New School

Caitlin Flanagan

Richard T. Ford, Stanford Law School

Kmele Foster

David Frum, Journalist

Francis Fukuyama, Stanford University

Atul Gawande, Harvard University

Todd Gitlin, Columbia University

Kim Ghattas

Malcolm Gladwell

Michelle Goldberg, Kolumnistin

Rebecca Goldstein, Autorin

Anthony Grafton, Princeton University

David Greenberg, Rutgers University

Linda Greenhouse

Rinne B. Groff, Dramatikerin

Sarah Haider, Aktivistin

Jonathan Haidt, NYU-Stern School of Business

Roya Hakakian, Schriftstellerin

Shadi Hamid, Brookings Institution

Jeet Heer, The Nation

Katie Herzog, Podcast-Moderatorin

Susannah Heschel, Dartmouth College

Adam Hochschild, Autor

Arlie Russell Hochschild, Autorin

Eva Hoffman, Autorin

Coleman Hughes, Autor/Manhattan Institute

Hussein Ibish, Arab Gulf States Institute

Michael Ignatieff

Zaid Jilani, Journalist

Bill T. Jones, New York Live Arts

Wendy Kaminer, Autorin

Matthew Karp, Princeton University

Garry Kasparov, Renew Democracy Initiative

Daniel Kehlmann, Schriftsteller

Randall Kennedy

Khaled Khalifa, Schriftsteller

Parag Khanna, Autor

Laura Kipnis, Northwestern University

Frances Kissling, Center for Health, Ethics, Social Policy

Enrique Krauze, Historiker

Anthony Kronman, Yale University

Joy Ladin, Yeshiva University

Nicholas Lemann, Columbia University

Mark Lilla, Columbia University

Susie Linfield, New York University

Damon Linker, Autor

Dahlia Lithwick, Slate

Steven Lukes, New York University

John R. MacArthur, Verleger und Autor

Susan Madrak, Autorin

Phoebe Maltz Bovy, Autorin

Greil Marcus

Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center

Kati Marton, Autorin

Debra Mashek, Wissenschaftlerin

Deirdre McCloskey, University of Illinois at Chicago

John McWhorter, Columbia University

Uday Mehta, City University of New York

Andrew Moravcsik, Princeton University

Yascha Mounk, Persuasion

Samuel Moyn, Yale University

Meera Nanda, Autorin und Dozentin

Cary Nelson, University of Illinois at Urbana-Champaign

Olivia Nuzzi, New York Magazine

Mark Oppenheimer, Yale University

Dael Orlandersmith, Schriftstellerin/Schauspielerin

George Packer

Nell Irvin Painter, Princeton University (emeritiert)

Greg Pardlo, Rutgers University – Camden

Orlando Patterson, Harvard University

Steven Pinker, Harvard University

Letty Cottin Pogrebin

Katha Pollitt, Schriftstellerin

Claire Bond Potter, The New School

Taufiq Rahim

Zia Haider Rahman, Schriftsteller

Jennifer Ratner-Rosenhagen, University of Wisconsin

Jonathan Rauch, Brookings Institution/The Atlantic

Neil Roberts, Politikwissenschaftler

Melvin Rogers, Brown University

Kat Rosenfield, Autorin

Loretta J. Ross, Smith College

J.K. Rowling

Salman Rushdie, New York University

Karim Sadjadpour, Carnegie Endowment

Daryl Michael Scott, Howard University

Diana Senechal, Dozentin und Autorin

Jennifer Senior, Kolumnistin

Judith Shulevitz, Autorin

Jesse Singal, Journalist

Anne-Marie Slaughter

Andrew Solomon, Autor

Deborah Solomon, Kritikerin und Biografin

Allison Stanger, Middlebury College

Paul Starr, American Prospect/Princeton University

Wendell Steavenson, Autorin

Gloria Steinem, Autorin und Aktivistin

Nadine Strossen, New York Law School

Ronald S. Sullivan Jr., Harvard Law School

Kian Tajbakhsh, Columbia University

Zephyr Teachout, Fordham University

Cynthia Tucker, University of South Alabama

Adaner Usmani, Harvard University

Chloe Valdary

Helen Vendler, Harvard University

Judy B. Walzer

Michael Walzer

Eric K. Washington, Historiker

Caroline Weber, Historikerin

Randi Weingarten, American Federation of Teachers

Bari Weiss

Cornel West

Sean Wilentz, Princeton University

Garry Wills

Thomas Chatterton Williams, Autor

Robert F. Worth, Journalist und Autor

Molly Worthen, University of North Carolina at Chapel Hill

Matthew Yglesias

Emily Yoffe, Journalistin

Cathy Young, Journalistin

Fareed Zakaria

Aus dem Englischen von Gregor Runge.

Dieser Text mit dem Original-Titel „A Letter on Justice and Open Debate“ erschien am 7. Juli 2020 in „Harpers’s Magazine“.

The Making of an Archive – the Legacies of Susan Taubes

Sigrid Weigel

It all began with a novel. Twenty-six years ago, a book by Susan Taubes appeared in German translation under the unfortunate title »Scheiden tut weh« (1995; Eng. »Divorcing«, 1969). Readers were first introduced to her by the fact that she was the first wife of the Jewish religious philosopher Jacob Taubes. That was 26 years after the author’s death, 26 years after the book’s initial publication in the United States. The short timeframe between her first publication and the author’s suicide prompted the German publisher to promote the text as an autobiographical novel and as »Susan Taubes‘ final testament«.

Such an interpretation is, however, ironically undermined by the novel itself. Indeed, it is framed from the perspective of a dead woman, the narrator Sophie Blind. After all, »It is a dead woman who narrates.« This sentence appears in the second chapter as the main character explains the book project to her former lover Ivan when commenting on the origins of the novel: »Now that I’m dead, I can finally write my autobiography.« At the same time, this narrative perspective inverts the usual narrative genre of a literary autobiography: this autobiography is not based on the author’s legacy, but the author’s death is prerequisite for the novel.

Contemporaneity – Susan Taubes and Ingeborg Bachmann

It is not only this aspect of the novel that suggests parallels to Ingeborg Bachmann’s »Malina« (1971). With the disappearance of the first person and the final sentence: »It was murder«, this novel, published two years later, also reflects the origin of the autobiography from the death of the narrating individual. For all the thematic similarities, however, there are clear differences. Taubes‘ writing, for example, is characterized by radical changes between everyday life and dreamlike surroundings. She tells the story of a Jewish intellectual whose memories of a childhood in Budapest in the 1930s are only recounted in the last of the three large chapters – only after one has already learned of Sophie Blind’s accidental death, heard details of her funeral, witnessed a conversation between the surviving husband, scholar and rabbi Ezra, and his student at her deathbed, and only after a series of fantastic scenarios that could have come from a surrealist play are presented to the reader. Indeed, significant distortions occur to the settings, such as the transformation of a wedding into a funeral or the transition of a scientific assembly into the scene of an interrogation and trial. Not only are the plot and linguistic registries interwoven with various modern rituals, but the different places Sophie has been (mainly Paris, Manhattan, Budapest, Jerusalem) and the various people from her life are also crossfaded and merged into each other. This process is also what happens in the dream sequence, which opens up another similarity to Bachmann’s »Malina«, even if the setting of the dream is presented in a separate chapter, divorcing the dream sequence from reality.

Susan Taubes‘ book is also a great, fascinating novel, which made it all the more puzzling that the author was nearly completely unknown, even if the novel does state, among other things, that »everything about me is public.« This phrase, however, is not a reference to the author as an individual but to the suppositions associated with her last name, which stretch both before and beyond the novel. Through her marriage to the contentious religious philosopher Jacob Taubes, her name was by no means a blank slate, and her private life was not entirely unknown within interested circles. The following can, however, be gleaned from the publication of the novel and the contextual information: Born in Budapest in 1928, Susan Taubes had emigrated to the United States in 1939 with her father, a psychoanalyst, and had married Jacob Taubes, a philosopher and rabbi from Vienna who was five years her senior and had grown up in Zurich, with whom she had two children and from whom she had divorced long before her death. If one does not want to read the novel simply as a roman-à-clef, however, not much is known about the writer Susan Taubes beyond her role as the divorced wife of the well-known philosopher.

In this context, it is worth following the hints the author left on the pages of her novel: not the references to her life story, but the clues to her forgotten publications and packed away notes. Whereas in Bachmann’s »Malina«, the first-person narrator, a writer, attempts to hide her love letters in her secretary before her disappearance at the end of the novel in order to keep these legacies from the gaze of the surviving narrator, the relationship between hidden and public writings seems to be the opposite for Susan Taubes‘ main character. Noticeably, her publications were hidden, while her personality was already exposed to the public.

My research, following the path laid out by the novelist, led to the discovery of a completely different, unknown Susan Taubes. Under this author’s name, I found a series of highly interesting works by a philosopher of religion with a doctorate from the 1950s: a dissertation on Simone Weil and several contributions to the philosophy of apophatic theology, into which she incorporates the experiences of modernity, war, the Holocaust, and exile. Thus, in her essay »The Absent God« (1955), with reference to Simone Weil, she examines a modern way of thinking in which the figure of the absent God takes shape through negative theology. After reading these works, the author took on increasingly clear contours; the image of a unique intellectual emerged. Not only does her biography provide insights into Jewish emigration between Europe, the USA, and Israel in the twentieth century; her writings also unfold at the intersection of philosophy, literature, and cultural anthropology, thus foreseeing perspectives that became current with the »cultural turn« in the humanities in the 1980s and 1990s. All this was reason enough to search for further evidence.

Searching for Traces – In Search of Legacies

Sigrid Weigel

Although the search for additional publications did not yield many results, the existing texts did spark curiosity. It was now a matter of changing the scope and method: moving away from the library to the question of whether there was a literary estate, i.e. Nachlass, or whether any other legacies existed. A formal Nachlass, as an institution distinct from a random assortment of dispersed and/or private effects, was not to be found for Jacob or Susan Taubes in any archive. In this respect, it was clear that Susan Taubes had not been one of those authors who arrange their papers, manuscripts, correspondence, and diaries throughout their lifetime in order to prepare them for posthumous publication or their Nachlass.

In the absence of a Nachlass, the task was to search for any legacies or for heirs or surviving family members. Legacies being the documents that are located, as it were, in front of the archive, or outside of it. In any case, they are found in other places, possibly scattered. Legacies are the heterotopias of the archive: they are found in a single real place that juxtapose several spaces, as outlined by Michel Foucault in the well-known essay »Des espaces autres« (1967). They are either not listed in the catalog of Nachlässe, collections, or libraries, or they are hidden in a Nachlass that operate under a different name, documents incognito, as it were, unarchived – unless they fall into the hands of an interested party. Indeed, before documents can be transformed into monuments, into so-called archive material, they have to be identified, located, and filtered, often in quite unexpected spaces. In this respect, they are only partially accessible through systematic research. Research needs to be thereby shifted to the reconstruction and the retracing of possible pasts and past paths and potential locations of testimonies, to the study of transfer in the subjunctive (Transferkunde im Konjunktiv). In doing so, it navigates the results of many individual, be it accidental or intentional, actions. These include those of directly or indirectly affected persons and institutions such as heirs, family members, friends, pen pals, editors, publishers, institutions, etc., through whose hands or files the testimonies reached their current location – the place where they were found. In this way, the actors decided on the preservation or destruction, collection or dispersion of the information.

In the case of Susan Taubes, it was the copyright notice »by Ethan and Tanaquil T. Taubes« that pointed the way. It turned out that these are the names of the children of Susan and Jacob Taubes, both of whom live in New York. Naturally, I contacted them and inquired as to whether there were any other publications by Susan Taubes. The author’s copies and prints they sent me added detail to the picture of the author, who had not only written a novel and various works on the philosophy of religion, but had also published one or two stories and literary-critical contributions on theatre, e.g., on Jean Genet. From a story by Susan Sontag that was sent to me, it could also be deduced that Susan Taubes belonged to a circle of women writers centred around Susan Sontag in the 1960s. The hint to other unpublished manuscripts made me curious. This initial exchange of letters developed into a steady correspondence, and this correspondence led to a first meeting during Ethan Taubes’ 1999 visit to Berlin.

I do not remember how often we sat together afterwards and talked about Jacob and Susan Taubes. From Ethan Taubes‘ stories about his parents, I could admire the art in which he provided a dual perspective, speaking on the one hand as a son, and on the other as a precise observer of the place both parents had in the Jewish Intellectual History of the 20thcentury. From him, I was also able to learn that he and his sister were in possession of their mother’s few material belongings and that Ethan’s apartment in New York contained several boxes of manuscripts, correspondence, and diary entries. In his description of these legacies, I became convinced that they should not sit gathering dust in closed boxes. Many more meetings took place in Berlin and in Manhattan, until we finally signed a contract in which it was agreed that the heirs would leave me the written legacy of their mother, which I would bring to Berlin in order to sift through and potentially compile it into an edited volume.

During the discussions, a number of decisions were made that were prerequisites for the establishment of the Nachlass. The most difficult question for them was whether to give their mother’s legacies to Germany. The heirs ultimately decided to part with the physical documents. I myself had to decide in favour of a longer-term commitment to this legacy, knowing the lengthy path to building up an archive and preparing an edited volume. Briefly summarized, this involved the following steps:

– to transform the legacies into a Nachlass, i.e. to establish the legal form of an archive into whose possession the writings have come (Susan Taubes Archiv e.V.);

– to transfer, arrange, archive, and sift through the papers in order to get an overview and to decide what should be published;

– to raise third-party funds in order to allow for the work at all.

All of this is immensely time-consuming and impossible to manage alone. It was a stroke of luck that I was soon able to win over the literary scholar Christina Pareigis for the project; she is to be thanked above all for the systematic organization of the materials. However, neither of us had any idea at the time how long we would spend working with Susan Tauber’s Nachlass. After an initial review, it became clear that we were dealing with the writings of a very unique author and intellectual. Based on the fascinating evidence ranging from the substantial correspondence between Jacob Taubes in Jerusalem and Susan Taubes in the U.S. and Paris, respectively, in the early 1950s, to literary and scientific manuscripts, to diaries, it was clear that Susan Taubes deserved both a biography and an edited tome.

From Legacy to Archive

Transferring legacies to an archive does not only mean that the writings change hands, become subject to legal forms, and advance to the state of a research object. It also means a change of place and, more importantly, a change from an intimate family space to an institutionalized academic space. In such a transfer, materials are removed from the context of familial memorial culture and placed instead into a research context. Just as the family photo album in the museum becomes a contemporary historical document, love letters in the Nachlass archive are transformed into biographical testimonies. Christina Pareigis and I were exposed to an impressive scene of private memory culture when we flew to New York in the spring of 2003 to transport Susan Taube’s legacies to Berlin. In one of those typical New York apartments in an old building on the Lower East Side, waiting for the handover at the appointed time, we were presented with a scene worthy of a film: On the small dining table, two suitcases with open lids, containing a wide variety of papers – passports from various phases of life, from Hungary and the U.S. with visas for Israel, France, and other places; letters, diary pages, and other scraps of records. Below, under the table, a cardboard box filled with notebooks and envelopes full of manuscripts and correspondence. On the outside of the box, the inscription simply stated: »Mom’s Writings«.

At the sight of these suitcases, a wide variety of images of the suitcase as a symbol of emigration and exile flashed before my eyes: the suitcases in Sigmund Freud’s former apartment in Vienna’s Bergstrasse; Else Lasker-Schüler’s suitcase, found only a few years ago in Zurich, in the basement of the Zurich bookstore Olbricht, meeting place and publication site of many Jewish authors during the Third Reich, a find I had been committed to transferring to the Jerusalem estate at the time; all the way to those suitcase depictions that have become ciphers of emigration in contemporary art. Deciphering the inscription »Mom’s Writings« was synonymous with the realization that a Nachlass not only preserves the legacies of writers, but at the same time destroys their familial afterlife (Nachleben). In this case, afterlife does not mean preservation, but rather the possibility of re-memory. Afterlife – at least in the sense as it was conceived by the first cultural studies around 1900, by Warburg, Freud, and Benjamin – means virtual recurrence. To be sure, there is also another afterlife; it is the afterlife of works through reading, as was extensively discussed by Walter Benjamin. But it was clear at that moment that it would take years for the writings left behind in the archive to be processed – sifted through, selected, transcribed, printed, and published – until they were ready to be read again in a different, public context. First of all, a work must first be produced from the manuscripts in order to enable its afterlife through the act reading.

The scene of the handover was a threshold moment – no longer intimate memory, not yet ordered in the archive: disorganized and organized at the same time. In the physical scene of the New York handover, it looked as follows: Each of the participants picked up a document, began to read quietly, involuntarily reading aloud at particularly fascinating passages. Individual sentences suddenly filled the room, fragments of a biography that at that moment were transformed into a memorial. Later, in the archives, one will search for them again to place them in their »historical context«. A sentence from Susan Taubes‘ never-sent letter to Jacob, about participating in religious rituals, has since become for me a kind of pathos formula of their intimate correspondence: »I’m simply terrified«. A lucky find that will shape editorial and biographical work, beyond all theoretical and methodological reflection. This sentence immediately connected with a statement from Hannah Arendt’s »Denktagebuch«, in which she outlines a little theory on love: »Love is an event that can become a story or a fate.« I’m afraid that in Susan Taubes‘ case, love was clearly fate, if not destiny.

But the question of whether biographical research must not deny itself such associations if, in Philippe Leujeune’s words, it follows the claim to bring information »about a ‚reality‘ that lies outside the text and thus submits itself to the test of truth«. What would this reality be in light of the fact that there are only texts? And why actually »only«?

The Myth of The Eyewitness

Other sources that go beyond texts, which biographers like to consult abundantly, are the so-called eyewitnesses, i.e. contemporaries, friends, partners, colleagues of the person whose life story is being discussed. I confess that I do not think too highly of this kind of testimony. The word »eyewitness« is itself already problematic, as if someone could be a witness of a time, an epoch, or a historical situation; he or she is at best a witness of his or her own specific perspective of experience and perception. Thus, the statements of so-called eyewitnesses or contemporary accounts in the context of biographical research usually communicate more about the observer than about the person about whose personality, habitus, opinion, or development they are supposed to provide information. They often say much more about hidden fears, desires, about competition and jealousy, which are linked to their personal memories of the individual. That is why, in working on the intellectual biography of Ingeborg Bachmann, I had decided to dispense with this kind of information altogether. In the book, contemporary witnesses are replaced by testimonies, be they published or unpublished texts by critics, contemporaries, or friends, which can be read, i.e., scrutinized for the metaphors, slips of the tongue, and presuppositions inscribed in them.

Given the lack of knowledge about Susan Taubes’s circumstances, however, I did not want to forego entirely this time the attempt to interview people who were close to her – so I traveled to New York in the spring of 2004. Through the interviews I conducted there, I was able to gain insights into the lives of New York intellectuals that I am glad I did not miss out on. But I did not learn anything about the author Susan Taubes.

There was the breathtaking view from that Art Deco house on Central Park West, whose façade I had often admired from the park, and where I now sat, in the apartment of a psychoanalyst, to talk with Susan Taubes‘ younger friend about the author. The friend was far too sensitive to the pitfalls of memory, too unforthcoming to judge others, and all too aware that she, as a much younger person, had only partially noticed or even understood anything of the older friend’s life at the time to be able to give any biographical information at all about her deceased friend. There had been little talk about her work anyway. In this respect, the »interview« turned out to be more of a cautious approach to the attempts to understand at least something of the life and especially of the death of Susan Taubes, as we discussed impressions from reading and her memories. None of this would enter into the »biographical context« of Taubes‘ writings.

And then there was the meeting with Susan Sontag, brought about after complicated preliminary talks orchestrated by Tania Taubes, for whom the mother’s friend represented a not unimportant link to the dead. She requested that I thoroughly prepare a few days before: I would need know all of Susan Sontag’s publications, that was important. Yes, of course, her essays on photography and her books on cancer and the illness as a metaphor were very familiar to me. No, the literary texts: Susan Sontag sees herself first as a literary author and also makes a point of being addressed as such. So, I went to the Columbia University Bookstore and got all the Sontag novels and stories I could find and spent the whole weekend with that stack of books. As it quickly turned out, I still was not adequately prepared. For in none of the author’s notes on Susan Sontag did I find that she, too – and before Susan Taubes, as she pointed out – had taught in Columbia’s Department of the History of Religion. In the subsequent conversation, I did not learn much about Susan Taubes, but quite a bit about Susan Sontag. Despite everything, it was an impressive visit, not least because of the view of the surrounding skyscrapers from the penthouse on 24th Street in Chelsea. A few hours before our meeting, Susan Sontag had received news about her cancer, which had returned, and from which she died a shortly thereafter. She nevertheless insisted that we not leave, was at first unfocused, and then spoke about her own personal history. As a parting gift, she handed me a typewritten copy of Susan Taubes‘ dissertation »The Absent God: A Study on Simone Weil: On the Religious Use of Tyranny« (1956), which she had found in her library and of which we in the Berlin archive had previously only had a photocopy. It is the only trace of this encounter that will go into the Nachlass.

This experience and my other New York encounters confirmed my previous conviction: Eyewitnesses are not witnesses to the lives and personalities of others, but only to their own memories. In this respect, they are of little value as references for biographical research. Unsuitable as witnesses for the biographies of others, they are for the most part no longer ascertainable for their own biographies, because these are predominantly created after their death. What remains are the legacies.

Letters and Secrecy of Letters

Letters are – next to the individual’s work – among the most important testimonies of authors. Contrary to Dilthey’s opinion, letters are not of limited value, but they are certainly precarious testimonies, since they establish the dispersion of legacies. In this respect, the testimonies for biographies in the age of epistolary communication that is coming to an end are often hidden in the Nachlass of their pen pals – or have disappeared in their wastepaper baskets. But they are also precarious testimonies because they occupy the threshold to the archive, where personal testimonies and intimate communications are transformed into public documents, where the secrecy of the letter is lifted and the readers – objectively – become confidants or voyeurs. Often letters are on this side of the Nachlass to which they belonged by the author’s name, sometimes not even in the Nachlass of the recipient, especially when such a Nachlass does not exist at all because the recipient is either still alive or was not an »author« or »personality«. Many letters remain potential documents in the status of perpetual latency. Thus, in the case of my book on Bachmann, the simple consideration that her own letters are not in her (partially blocked) Viennese Nachlass, but in the Nachlässe of her presumed pen pals, enabled me to follow a previously unused research path and to open up a completely new field of biographical testimony.