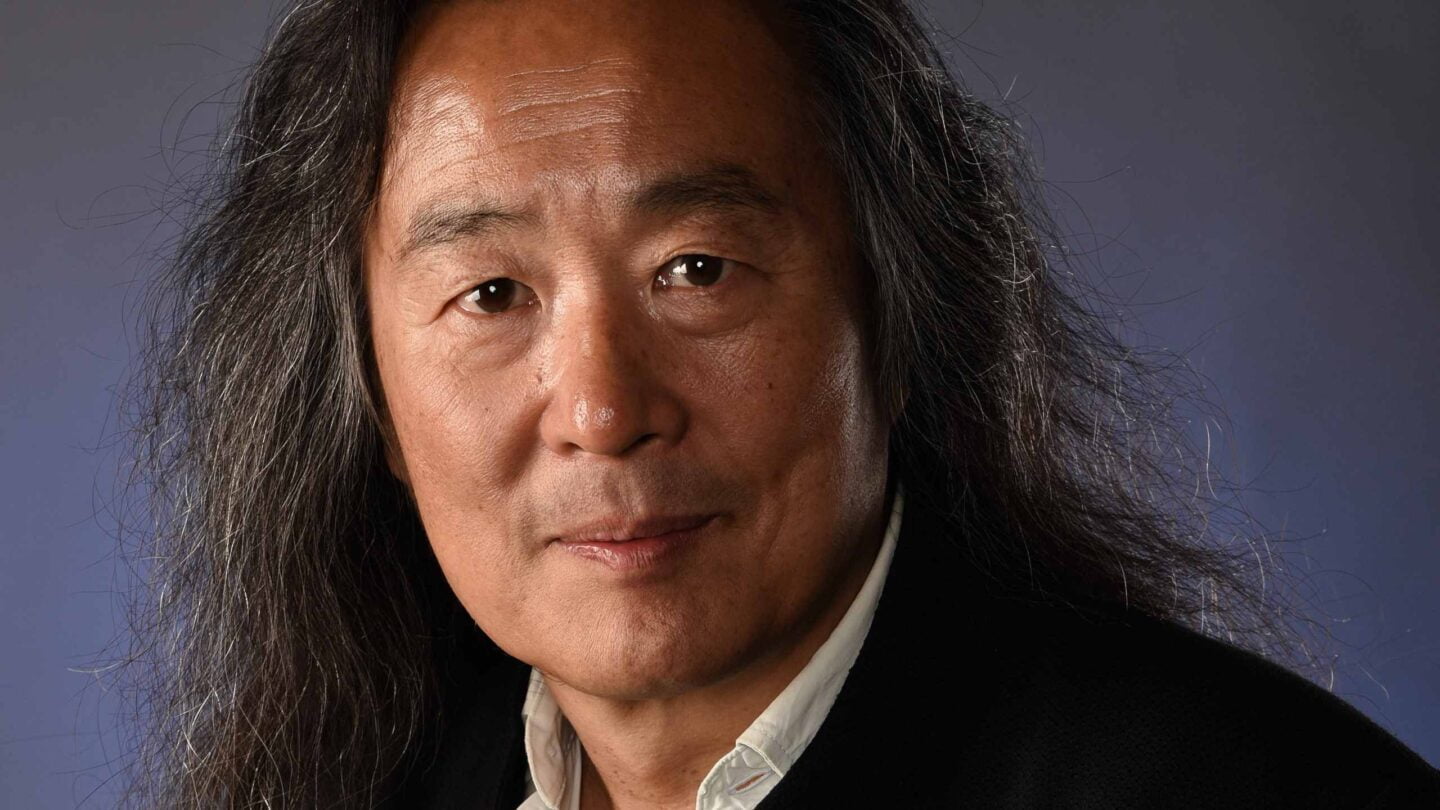

Yang Lian

Als Kind chinesischer Diplomaten wurde Yang Lian 1955 in Bern geboren. Er wuchs in Peking auf und wurde 1974 aufs Land zur »Umerziehung durch Arbeit« geschickt. 1977 begann er als Redakteur und Programmierer für den staatlichen Rundfunk zu arbeiten.

Während des »Pekinger Frühlings« (1978–1980) veröffentlichte er seine ersten »modernistischen« Gedichte in der Untergrund-Literaturzeitschrift »Jintian«. Von 1978 bis 1983 reiste er ausgiebig und suchte nach Spuren der Geschichte seines Landes. Dies fand einen Ausdruck in seinen lyrischen Werken. Unter anderem entstand das Langgedicht »Nuorilang«, das 1983 in einer »Anti-Spiritual Pollution Campaign« scharf kritisiert wurde. Zwischen 1985 und 1989 arbeitete Yang Lian an seinem umfangreichsten Gedichtzyklus »Yi«, der über 200 Seiten umfasst und dessen innere Struktur auf das »Buch der Wandlungen« (»I Ching«, ca. 2800 v. Chr.) anspielt. Nach seiner ersten Reise nach Europa im Jahr 1986 nahm er eine Einladung an, nach Australien und Neuseeland zu reisen. Yang Lian befand sich im Ausland, als er Berichte über das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989 erhielt. Der Übersetzer Wolfgang Kubin beschreibt die daraus resultierenden Veränderungen in der Arbeit des Dichters: »Das ursprüngliche Pathos … beginnt zu schwinden, die lange Form … wird durch die kurze Form ersetzt, die Bezugnahmen auf China treten in zweierlei Hinsicht zurück: Die chinesische Welt ist nicht mehr das unmittelbare Subjekt seiner Schriften, und Anspielungen auf die chinesische Geistesgeschichte weichen Begegnungen mit westlicher Literatur und Philosophie«. Es bleiben jedoch bekannte Motive, insbesondere die wiederkehrenden Bezugnahmen auf Sterblichkeit und Tod. Mark Renné glaubt, diese könnten auf den frühen Tod seiner Mutter und Yang Lians Erfahrungen als Sargträger zurückzuführen sein. Er verzichtet auf Melancholie und findet stattdessen ständig neue Wege, um zu schockieren, die Leser unerwartet aus der Trance des Alltags zu reißen und sie mit dem Tod und der Verfall des Körpers zu konfrontieren.

Das Exil, das Yang Lians Leben seit über 25 Jahren prägt, hat sich inzwischen zu einer »Weltbürgerschaft« entwickelt (»Frankfurter Rundschau«). Stipendien ermöglichten es ihm, in den 1990er Jahren auf Schloss Solitude bei Stuttgart, 1991 im Rahmen des DAAD-Programms Artists-in-Residence in Berlin sowie 2012/2013 im Wissenschaftskolleg zu arbeiten. Zu den zahlreichen Auszeichnungen für seine Werke gehören der Nonino-Preis (2012), der chinesische Tianduo-Preis für Langgedichte (2013) und der Internationale Capri-Preis (2014). Seit 2005 organisiert Yang Lian als Leiter der Künstlergruppe Unique Mother Tongue Lyrikveranstaltungen in London. Seine jüngste deutsche Veröffentlichung ist die Gedichtsammlung »Erkundung des Bösen« (2023). Lian lebt in London und Berlin.

Li Hun

Dangdai Zhongguo qingnian shiren congshu

Xi’an, 1985

Huang Hun

Shanghai Wenyi Press

Shanghai, 1986

Pilgerfahrt

Hand-Presse

Innsbruck, 1987

[Ü: Angelika Bahrke ]

[Ill: Gan Shaocheng ]

Huang

Ren min wen xue chu ban she

Bei jing, 1989

Ren de Zijue

Sichuan Renmin Press

Sichuan, 1989

In Symmetry with Death

Australian National University Press

Canberra, 1989

[Ü: John Minford]

The dead in exile

Tiananmen

Kingston, 1990

[Ü: Mabel Lee]

Taiyang Yu Ren

Hunan Wenyi Press

Hunan, 1991

Gedichte

Ammann

Zürich, 1993

[Ü: Albrecht Conze und Huang Yi ]

Non-Person Singular

Wellsweep

London, 1994

[Ü: Brian Holton ]

Masken und Krokodile

Aufbau-Verlag

Berlin, 1994

Geisterreden

Ammann

Zürich, 1995

[Ü: Mark Renné ]

China Daily

[mit Alexander Englert]

Schwarzkopf & Schwarzkopf

Berlin, 1995

Der Ruhepunkt des Meeres

Edition Solitude

Stuttgart, 1996

[Ü: Wolfgang Kubin]

Yang Lian Zuo Pin 1982 – 1997

Shanghai Wenyi Press

Shanghai, 1998

Yue Shi De Qi Ge Ban Ye

Unita Books

Taipei, 2001

Notes of a blissful ghost

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong, 2002

[Ü: Brian Holton ]

Yi

Green Integer

Los Angeles, 2002

Yang Lian Xin Zuo 1998 –2002

Shanghai Wenyi Press

Shanghai, 2003

Concentric Circles

Bloodaxe

Tarset, 2005

[Ü: Brian Holton und Agnes Hung-Chong Chan]

Unreal City

Auckland University Press

Auckland, 2006

[Ü: Hilary Chung und Jacob Edmond]

Erkundung des Bösen

PalmArtPress

Berlin, 2023

[Rupprecht Mayer, Daniel Bayerstorfer, Lea Schneider u.a.]

Übersetzer: Angelika Bahrke, Hilary Chung, Albrecht Conze, Jacob Edmond, Brian Holton, Agnes Hung-Chong Chan, Wolfgang Kubin, Mabel Lee, John Minford, Mark Renné, Huang Yi